Que por mayo, era por mayo

cuando aprieta la caló…

Tan solo y tan anónimo como el autor del romance, el único pensamiento que me ocupaba cuando atacaba las rampas de subida al Castillo de Almodóvar era…¡el hijo puta el moro!

No se puede vivir tan alto… y sin ascensor.

Hacía tiempo que los hermanos D, que no Dalton, tenían planeada la ruta ciclera que une la Córdoba del Séneca con la Cárbula de Plinio. Y fue por mayo, cuando aprieta la caló… y juro que aprieta, cuando finalmente acometimos la aventura.

Dicen los papeles que son 22 los kilómetros que separan Córdoba de Almodóvar. Mentira cochina. Desde la Avda. de Medina Azahara hasta la plataforma de entrada al castillo marcó el gps de Julieta –y ese no se equivoca- la nada despreciable cifra de 31,960 kms.- Lo que supone más de 60 a final del trayecto; si no quieres quedarte a vivir entre las almenas del cuidado castillo del Conde de Torralva, sevillano que ejercía de señorito y que gastó más de treinta años de su vida y prácticamente la totalidad de su fortuna en reconstruir el castillo que, cuando llegó a sus manos, se encontraba prácticamente en ruinas.

Cuentan las crónicas de la época que por no tener, el castillo no tenía ni siquiera camino para subir.

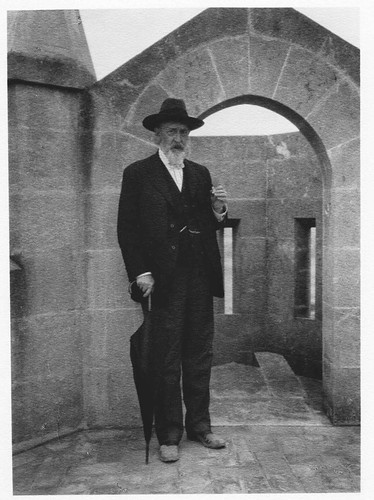

Miguel Ángel Desmaissieres, marques de la Motilla, conde de Torralva, hizo de la reconstrucción del castillo la razón de su vida.

Viajero incansable, interesado por la tecnología, curioso hacia el mundo que le rodeaba y muy sensibilizado con los problemas sociales, revirtió en beneficio de los habitantes de Almodóvar, que durante años fueron contratados en las obras de la fortaleza. Las obras de restauración comenzaron en el año 1901 y se prolongaron durante 36 años, lo que da muestra de lo que allí hubo que hacer.

Paradójicamente, ni el marqués de la Motilla ni su arquitecto, el prestigioso don Adolfo Fernández Casanova, pudieron ver terminado su sueño. Ambos fallecieron antes de que concluyesen las obras.

Nosotros hemos tenido más suerte. A día de hoy el castillo de Almodóvar del Río, la antigua Cárbula, luce en todo su esplendor y puede visitarse, y disfrutarse, por el módico precio de 7 euros. Las cosas, entiendo, cuesta mantenerlas.

Así que allá nos encaminamos, pegados al trazado del canal del Guadalmellato, buena guía para no perderse por caminos que sólo conocíamos de oídas.

Tras desayunar frugalmente en cualquier cafetería de la Avda. Trassierra, de la capital cordobesa, aproamos las tierras de la campiña.

Como en cualquier guacabaud que se precie, las desventuras no tardaron en llegar. A poco de dejar a nuestras espaldas las ruinas aristocráticas de Medina Azahara, Julieta pinchó sus dos ruedas. Las dos a la vez. Y el piltrafilla de su jinete sólo tenía una cámara de repuesto.

-¡A quién se le ocurre! que diría Sancho.

La montura de Sancho, para más inri, gasta distinta medida que Julieta. La trasfusión pues, no era posible.

Como la necesidad obliga, la necesidad obligó a sustituir la cámara de la rueda trasera, la más dañada, e insuflar aire en la delantera para ver de llegar a algún punto que nos ofreciera socorro.

Esparcidos todos los apechusques de reparar por el suelo, los perros de los cortijos próximos acompañándonos en un concierto de ladridos, aquel cuadro infundía tanto la risa como el llanto. Máxime por la poca destreza d’estos caballeros en colocar en su lugar la cadena, lo que nos llevó casi media hora de retraso.

Ya veíamos que no llegábamos a Cárbula a tiempo de agenciar nuevas cámaras en algún comercio del ramo, cuando una nueva calamidad vino a cebarse en nosotros… aunque esta vez sólo fue el susto.

Perdidos en la inmensidad de la campiña, sin la ayuda de referencia del trazado del canal, el Capitán Pedales intentó situarse en el mundo mediante la ayuda del gps del móvil. Pero… ay, dios mío… el móvil no aparecía por ningún lado.

Pánico generalizado.

-Ese me lo he dejado donde pinchamos. Claro, con todo por allí tirado.

-Tierra, trágame.

-Espera que te llamo.

Sancho llamó a Quijano desde su móvil y el móvil de Quijano comenzó a sonar a su espalda. Lo había metido en el bolsillo trasero de la camiseta de ciclar.

-Uffffffffffffff… que susto.

Llegados a Almodóvar, diligenciado en primer término el asunto de las cámaras que aún se complicó más pero no quiero aburrir, nos sentamos a la sombra del Ayuntamiento. Allí, a la frescura de una terraza con Cruz de Mayo, dimos buena cuenta de unos caracoles que aquí son la comida regional por excelencia y que preparan como sólo ellos saben hacerlo.

Luego, miramos hacia arriba, donde ondeaba el pendón medievo, y nos dijimos: Hay que subir.

Y subimos; vive dios que subimos.

Al reloj del Ayuntamiento no le hagan ni caso; allí suele marcar la hora que le da la gana.

Sancho, más joven, hizo cumbre bastante antes que Quijano, que aquí no se respetan grados. Y cuando este llegó, sin descabalgar eso si, aún debió esperar su alma… que tardó unos minutos más en subir.

El lugar merece el esfuerzo. Ya la vista de por si es impresionante, pero el castillo está cuidado con mimo y esmero. La sala de protocolo, la capilla, la torre del homenaje, el patio de armas, las mazmorras, las almenas, todo está dispuesto con limpieza y saber. En la Sala de las Campanas, un holograma especialmente emotivo, de seis minutos de duración ofrece al visitante la oportunidad de conocer, de boca del Desmaissieres, sus motivos y razones.

Por si fuera poco, una taberna medieval, con los camareros vestidos de época, ofrece al visitante buen yantar y mejor beber. A la sombra de una terraza, asomados a las almenas, trasegamos el singular salmorejo y unas cervezas que actuaron como bálsamo de nuestras maltrechas piernas y desconsolado estómago. Allí pareciera que se detuviera el tiempo.

Luego tocaba volver.

Siempre toca volver.

Eran las tres y media de la tarde cuando dejábamos Cárbula tras la estela de nuestras cabalgaduras.

El termómetro marcaba 33 grados y mayo florido se abría en nuestro horizonte.

-Jarto gachas… quién se agacha, que decía doña Concha.

Cuando pasábamos por Medina, de urgencia, hubimos de mendigar unos refrescos en el centro de interpretación; algo fresco que nos permitiera llegar a Córdoba con un mínimo de humedad. Pocas veces me ha sabido tan bien una Coca-Cola.

Finalmente, sobre las 6.30 de la tarde, mientras el Barsa le endiñaba ocho goles como ocho soles al Córdoba, que les hundían definitivamente en el pozo de la segunda, nosotros nos asentábamos en una cafetería de la Trassierra para comentar las jugadas.

Las nuestras, no las del partido.

Ni que decir tiene que yo me apunto a la próxima.

Aunque sólo sea por llevarles agua.

Otrosí:

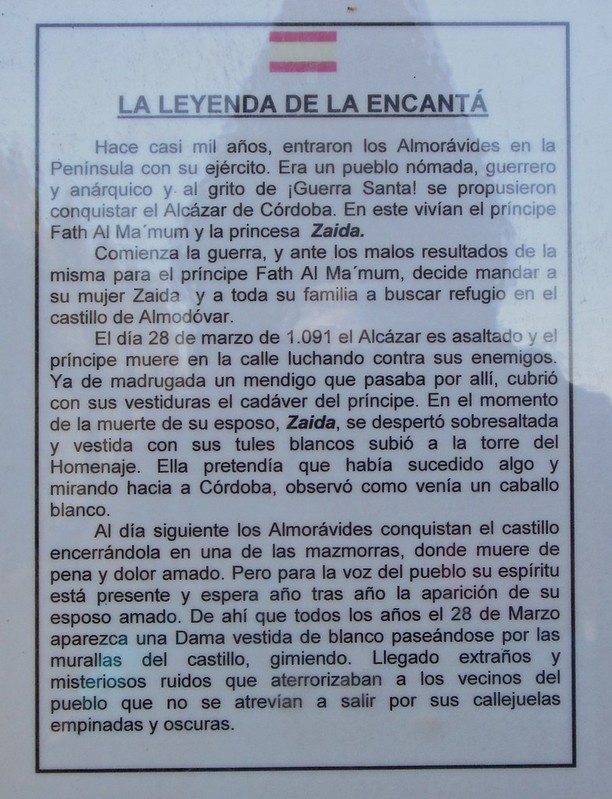

Mi buen amigo el Séneca me recrimina -con razón- haber omitido, al contarles cosas del castillo, la leyenda de la Encantá.

Leyenda que, una noche al año, tiene en vilo las inocentes almas carbuleñas. Como esta mañana no me he levantado con ganas de darle a la tecla, y mucho menos de hacer interpretaciones libres, he decidido ponerles frente al cartelito clavado a las puertas de la Torre del Homenaje. La misma que acoge el cielo -la mejor vista desde el castillo- y el infierno -las mazmorras-.